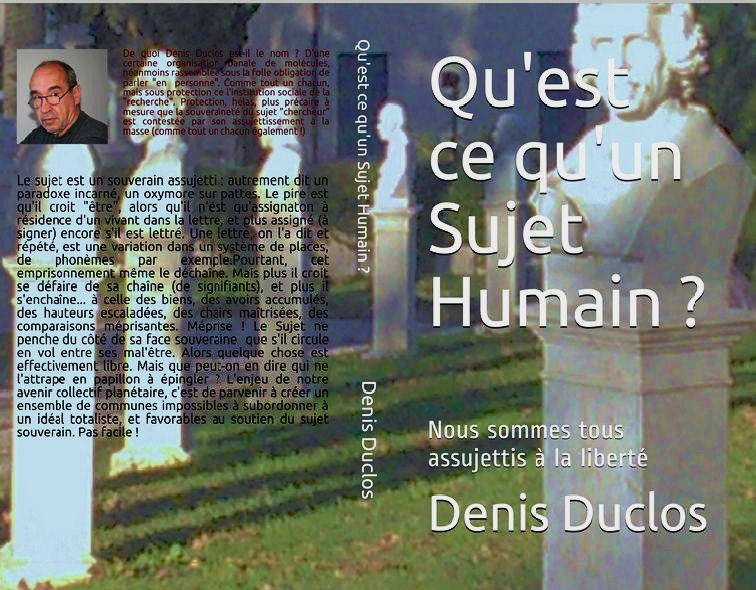

(extrait du chapitre I du livre)

C’est ce que l’on a coutume de pointer comme le « symbolique » (bien que le mot « parabolique » conviendrait mieux pour évoquer un « rappro-chement » non conclusif, puisque la parole (la « paravolè ») est enchaînée à une arborescence de signifiants se renvoyant les uns aux autres en abyme sans jamais parvenir complètement à sa « fin ».

L’identité humaine est ainsi directement assujettie, enchaînée… à l’infini des variations de sens. Mais ce lien est en même temps une liberté, puisque la « subjectivation » engage cet auteur, et lui seul, dans l’assomption d’une incertitude, et, qui plus est, permet de reconnaître à l’autrui-parleur la même latitude. L’engagement sur un « sens », la « positionalité » fait émerger la figure d’un certain héroïsme discursif qui ne peut jamais être parfait. D’où le caractère suicidaire de notre espèce : cet infini de possibles nous attire en effet par sa perfection idéale quoi qu’impossible, celle où, enfin nous nous réaliserions… dans un néant impeccable ! Cette fascination est mortelle, mais nous sommes prêts aussi à mourir pour elle. Elle est trop belle !

Inversement, comme nous craignons aussi terriblement d’y être entraînés et qu’elle nous angoisse, nous lui préférons souvent l’affirmation de la croyance dans tel ou tel mot « salvateur », telle positionalité personnifiante, telle qu’aujourd’hui la posture dite « scientifique » est sans doute la plus reconnue et plébiscitée. Le problème devient alors que nous devons en permanence consolider cette croyance, ce qui prend une énergie « névrotique » considérable (un déchargement transitionnel d’angoisse). L’une des bifurcations les plus fréquentes vers une posture rassurante concerne, par exemple, le passage de l’être (impossible sauf dans la mort) à l’avoir accumulable (qui permettrait de rejoindre l’être par petites doses calculées).

Il est assez vain de prétendre assagir notre espèce parlante en lui faisant abandonner le « pléonastique », le désir d’être comblé par du « toujours plus ». Si cela avait été possible dans le principe, nul doute que l’Histoire se serait arrêtée depuis longtemps. C’est que le quantitatif a pour vertu de pouvoir dépasser l’imperfection inévitable d’une qualité, et notamment le fait qu’elle ne parvient jamais à déterminer une chose en toute « certitude », et ne dit rien que de paradoxal sur sa valeur propre. Ainsi, « grand » peut-il sembler une qualité intrinsèquement « supérieure », jusqu’à ce que l’on s’aperçoive (ou se souvienne) que seul le « petit » pourra survivre à une pénurie, du seul fait de sa consommation modeste.

Autre exemple, le nom qui sert usuellement à nous appeler et où nous tendons à chercher une reconnaissance de notre « être », peine à valoir pour une imago spécifique, fidèle et complète. L’imago humaine, à la différence de celle de canards selon Konrad Lorenz, est souvent un mot d’un certain type, un « nom » -souvent banal ou insignifiant- qui représente l’individu en question en tant qu’il ne serait que « lui-même », en personne, et pas un autre, mais néanmoins au sein de la totalité de ses semblables. Cette dénomination supposée « en propre » (quel que soit par ailleurs son enchâssement dans un ensemble de noms désignant une appartenance sociale) pose problème à l’individu et à ceux qui le désignent ainsi.

Pour une raison simple : aucun nom ne rend complètement compte de l’individualité « réelle », soit qu’il la renvoie à un registre limité d’appellations -qui multiplie donc les « doublons »-, soit qu’il cherche au contraire à saisir sa singularité absolue dans le temps et l’espace, notamment). On a pu parler savamment de l’arbitraire du signe : mais ce qui est plus important pour la cause de la parole, c’est… l’arbitraire du nom. Car le nom « sème le doute » sur soi. Il crée du coup un « fantôme » au fond innommable, mais qui ne peut s’assurer de son existence qu’en demeurant à proximité de sa nomination. Le Sujet n’est en effet rien d’autre que cet être « pour l’imaginaire » qui ne se libère jamais vraiment ni des échos de son nom, ni de sa réalité biologique (à la fois unique et semblable), et erre entre les deux, sur des trajectoires hésitantes, à la fois très différentes les unes des autres et très similaires. Toute la condition humaine gît là, et les variantes culturelles collectives de ces trajectoires ne font qu’orchestrer -déformer et révéler- les différences entre les parcours singuliers des Sujets comme tels.

Pourquoi cette condition, évidente et transparente pour qui peut y songer un peu paisiblement, est-elle récusée avec véhémence, rage, furie, acharnement, par la plupart des idéologies, et notamment par cette entreprise forcenée et fondamentalement suicidaire qu’est le techno-scientisme contemporain ?

Là encore, la réponse est d’une clarté presqu’aveuglante : parce que reconnaître qu’il existe une part d’indétermination créée ou découverte par le système des déterminations est un facteur d’angoisse. Comme si la faille qui l’invalide se trouvait au coeur de ce qui prétend nous « prêter » une âme et une place. Ce que ne veulent pas reconnaître la quasi-totalité des croyances organisées, dont celle de la science comme religion moderne, c’est qu’il n’existe aucune solution à ce problème, puisque c’est précisément la nomination qui renvoie l’individu réel à une non-nomination au moins partielle, et pourtant indéterminable, parce qu’elle n’est pas non plus assignable à sa réalité physique.

Il ne s’agit ici que de logique et non d’une affirmation infondée, d’un wishful thinking : en effet, aussi précis soit-il, un système d’identification ne peut réduire l’individu à lui-même sans rencontrer le paradoxe de l’autoréférence. Autrement dit, dans sa réussite même, un système d’identification parfaite ne saisirait au fond… que sa propre structure de comptage et de recomptage. Ce qu’il brasserait alors, c’est son propre discours, l’angoisse se manifestant par une accentuation pratiquement psychotique de la vigilance obsidionale et paranoïaque. Il chercherait avidement ce qui lui aurait encore échappé, la trace la plus infime de subjectivité, d’intention alléguée, par exemple dans la saisie des « comportements suspects » par caméra, ou dans le port d’un « burkini ». Mais, en devenant fou, le système

d’identification illimitée ne ferait que démontrer avec violence l’existence d’une angoisse incoercible à la source même de sa mobilisation. Et qui dit « angoisse » dit bien du même coup Sujet d’une angoisse, c’est-à-dire origine d’une indétermination.

Dans les efforts extraordinaires pour parvenir à l’identification parfaite avec la « biométrie » (cette « nomination » potentiellement universelle dans la société technologique), on doit se rendre compte que le but, comme d’ordinaire, est soit trop parfaitement, soit jamais atteint, et en réalité, les deux à la fois : le Sujet échappe une fois de plus, et d’autant plus qu’il est cerné par les caméras

Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)

Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)

CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE

CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE